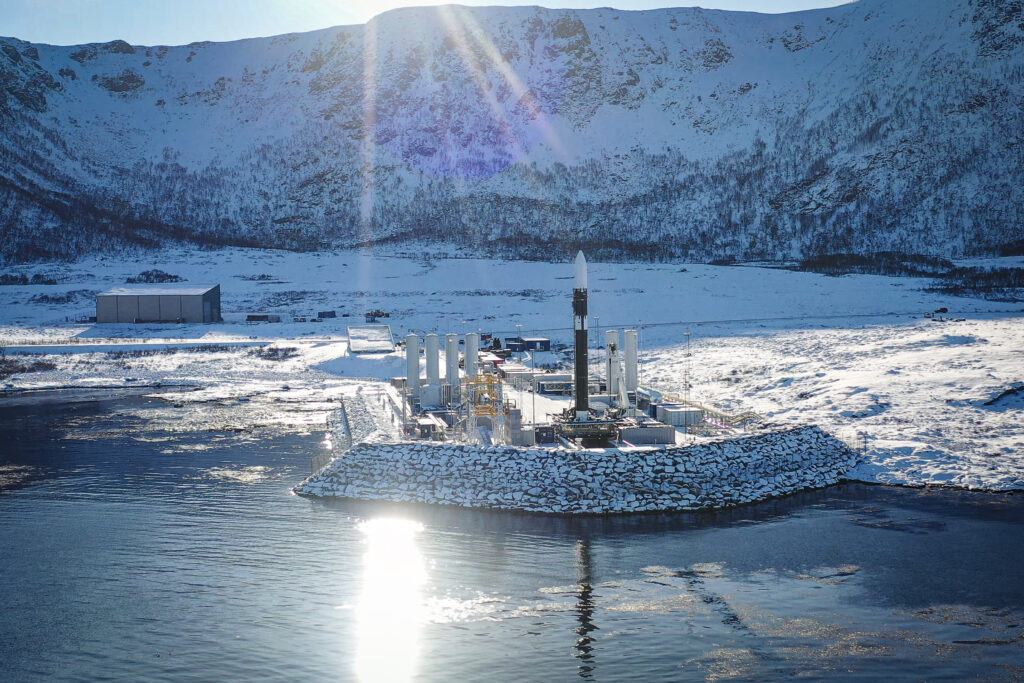

Die Raumfahrt war lange Zeit fest in amerikanischer Hand. Doch beim ersten Raketenstart auf europäischem Boden Ende März 2025 im norwegischen Andoya kam vor allem europäische Technik zum Einsatz, auch aus Österreich: u. a. waren Komponenten der oberösterreichischen Firma Peak Technology Teil der Nutzlast. Dieser Testflug, auch wenn er nach 30 Sekunden endete, unterstrich Europas Streben nach einem eigenständigen Zugang zum All und zeigt, dass österreichische Innovation ein integraler Bestandteil dieses Weges ist. Mitten im europäischen Aufbruch zur strategischen Souveränität liefert Österreich Schlüsseltechnologie.

© Andoya Spaceport

Europa arbeitet weiter an seiner strategischen Unabhängigkeit im All, ein Grundgedanke, der seit jeher das Fundament der Europäischen Weltraumorganisation ESA ist. Zwar greifen wir nach wie vor auf Raketen von Elon Musks SpaceX zurück, doch das langfristige Ziel bleibt ein eigener europäischer Zugang zum All. Schon die Gründung der ESA, die 2025 ihr 50-jähriges Bestehen feiert, war von diesem Anspruch geprägt. Sie entstand aus dem Zusammenschluss zweier Vorgängerorganisationen: der ELDO, zuständig für die Raketenentwicklung, mit dem Ziel, autonome europäische Trägersysteme zu entwickeln (woraus schließlich die Ariane-Raketen hervorgingen) und der ESRO, die sich der Weltraumwissenschaft widmete – exzellente Weltraumforschung, Made in Europe.

Diese wissenschaftliche Exzellenz zeigt sich auch darin, dass europäische Instrumente regelmäßig an Bord internationaler Missionen bei NASA, JAXA, Roskosmos, ISRO oder CNSA zu finden sind. Europäische Forscher und Technologien sind in der globalen Raumfahrt gern gesehene Partner.

In geopolitisch unsicheren Zeiten und angesichts des explodierenden Bedarfs an Daten ist eine eigene, zuverlässige Satelliteninfrastruktur unerlässlich. Mit dem Satellitennavigationssystem Galileo, das bereits heute präzisere Ortungsdaten liefert als das US-amerikanische GPS, und speziell mit dem Erdbeobachtungssystem COPERNICUS, das die Daten zahlreicher Umwelt- und Klimasatelliten bündelt und in viele Dienste überführt, hat Europa in der Weltraumfahrt in kritischen Bereichen (wieder) eine Führungsrolle übernommen.

Galileo-Satellit in der Erdumlaufbahn

Foto © ESA – P. Carril

Österreich trägt dazu mehr bei, als vielen bewusst ist: Rund 150 Unternehmen mit 1.300 Beschäftigten erwirtschaften jährlich etwa 250 Millionen Euro im Raumfahrtsektor. Drei Viertel der Erlöse fließen wiederrum direkt in Forschung und Entwicklung. So wird dieser Sektor zu einem der innovationsstärksten Industriezweige des Landes. Der größte heimische Raumfahrtbetrieb, Beyond Gravity Austria, liefert Schlüsselkomponenten für Satelliten. Firmen wie Enpulsion (Ionenantriebe), TTTech (ausfallsichere Elektroniksysteme) oder Test-Fuchs (Komponenten für Ariane-Raketen) gelten als Hidden Champions in ihren jeweiligen Fachgebieten.

Auch in der Raumfahrtforschung ist Österreich aktiv. Bereits 1912 legte Victor Hess mit der Entdeckung der Höhenstrahlung den Grundstein für eine heimische Forschungstradition, die sich bis heute fortsetzt – mit Persönlichkeiten wie Willibald Riedler, dem „österreichischen Weltraumpapst“, und Otto Koudelka, dem Vater des ersten österreichischen Satelliten TUGSAT-1.

Forschung etwa zu Polarlichtern und der Ionosphäre hat neben dem wissenschaftlichen Wert auch einen konkreten praktischen Nutzen: Störungen durch Sonnenaktivität können Navigations- und Telekommunikationssysteme beeinträchtigen, im Extremfall bis hin zu großflächigen Stromausfällen.

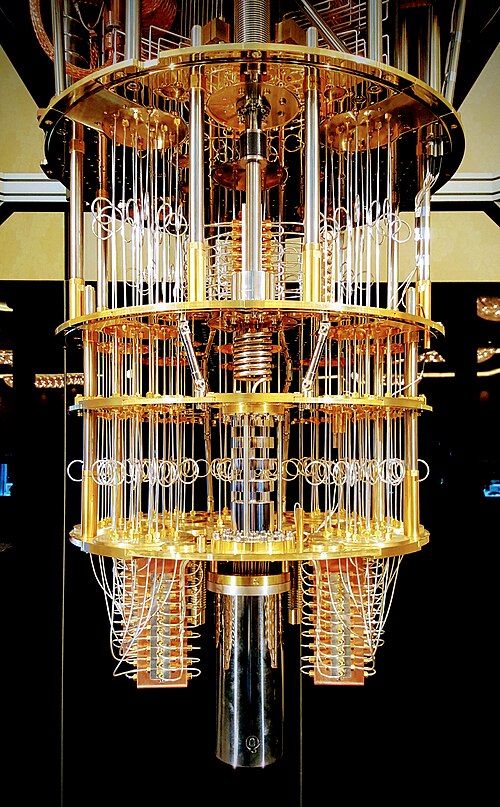

Weit weniger spektakulär, aber ebenso bedeutend sind Österreichs Leistungen in der Quantenphysik. Durch Forscher wie Anton Zeilinger nimmt das Land in Bereichen wie Quantenoptik und Quanteninformation eine internationale Spitzenstellung ein. So sorgte die Universität Wien mit dem Start1 des ersten Quantencomputer ins All zuletzt für Schlagzeilen. Auch hier ist das Interesse nicht nur akademischer Natur: Quantenkommunikation gilt als Schlüssel zu abhörsicheren Netzwerken.

IBM Q quantum computer von Lars Plougmann, CC BY-SA 2.0

Mit dem Aufkommen des NewSpace Trend2 seit Beginn der 2010er Jahre, befeuert durch das Ende des Space-Shuttle-Programms und technologische Fortschritte In der Miniaturisierung und der Digitaltechnik, wurde der Weltraum auch wirtschaftlich hochrelevant. Österreich spielt als mittelgroßes Land eine kleinere Rolle als die großen Akteure (wie USA, China, Russland, Frankreich oder Deutschland), überzeugt aber mit hochspezialisierten Lösungen und Innovation.

Auch wenn der österr. Anteil am globalen Weltraummarkt lächerlich gering erscheint (250 M€ von insgesamt 415 G$), so kann er doch mit einem beachtlichen Hebel aufwarten. „Jeder investierte Euro generiert vier Euro an Exportumsatz und schafft die Industriearbeitsplätze der Zukunft mitten in Europa “, betont Dieter Grebner, Präsident der Austrian Space Industry Association (Austrospace)3 und warnt: „Raumfahrt ist nicht nur Technologie. Sie ist ein Fundament für Klimaschutz, Sicherheit und wirtschaftliche Resilienz. Wer an der Raumfahrt spart, spart an der Wettbewerbsfähigkeit und am Wohlstand Österreichs.“

Auch Norbert Frischauf, Anchorman for Science, Technology & Innovation beim European Media & Content Pool EMCP, setzt sich engagiert für die Raumfahrt ein und erinnert daran, dass der Weltraum längst Teil unseres Alltags geworden ist. Bei der Veranstaltung „Quo Vadis Weltraumfahrt“4 im Rahmen des Gesprächsformats „Perspektiven 21“ an der Theresianischen Militärakademie machte er dies mit einem prägnanten Bild deutlich: „Der Weltraum ist gar nicht so weit weg wie Sie denken. Wenn Sie mit einem Auto senkrecht nach oben fahren könnten, dann wären Sie in einer Stunde dort!“

Weitere Artikel im Themenkomplex „Raumfahrt”

Teleskopbau und Spiegelherstellung in Europa und Österreich

Globales Navigationssatellitensystem – Technologie und Bedrohungen

Weltraumpsychologie: Der Schlüssel zu neuen Wegen für die Zukunft der Erde?

Fußnoten

- https://science.orf.at/stories/3230764/ ↩︎

- https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Artikel/Technologie/new-space-kommerzialisierung-in-der-raumfahrt.html ↩︎

- https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20250409_OTS0113/raumfahrt-sichert-oesterreichs-zukunft-keine-kuerzungen-im-innovationsmotor-der-nation ↩︎

- https://www.milak.at/perspektiven-21 ↩︎

Externe Links, die auf Seiten außerhalb des Web-Angebots von EMCP führen, sind mit dem Symbol ![]() gekennzeichnet. Weitere Informationen: Datenschutzerklärung.

gekennzeichnet. Weitere Informationen: Datenschutzerklärung.